- Quand la Nature vacille, c’est toute la société qui tremble …

- Comprendre la biodiversité : bien plus qu’une simple définition

- Une richesse en danger : quels sont les enjeux associés à la biodiversité ?

- Une législation croissante en faveur de sa protection

- L’intégration de la biodiversité dans une stratégie RSE : leviers d’action et bénéfices

- Vous avez les clés : à vous de jouer !

1. Quand la Nature Vacille, c'est toute la société qui tremble ...

Dans un monde où les équilibres naturels sont de plus en plus fragilisés, la préservation de la Biodiversité n’est plus seulement l’affaire des écologistes ou des scientifiques. Elle devient un enjeu transversal, qui concerne autant les États que les citoyens, les ONG que les entreprises. Chaque espèce qui disparaît, chaque écosystème qui se dégrade, c’est un pan précieux du vivant qui se fragilise — avec des conséquences parfois invisibles mais souvent irréversibles. En effet, les répercussions n’impactent pas uniquement la variété des plantes, des animaux ou des paysages mais également la résilience de nos sociétés, notre sécurité alimentaire, notre santé, et même notre économie.

Face à l’urgence, les réponses se multiplient, sur le plan politique, juridique, mais aussi stratégique, notamment dans le monde de l’entreprise, où intégrer les enjeux associés à la biodiversité devient un levier d’avenir autant qu’un impératif.

2. Comprendre la biodiversité : bien plus qu'une simple définition

Bien que la biodiversité soit aussi ancienne que la vie elle-même – apparue il y a environ 3,5 milliards d’années – le terme « biodiversité » est relativement récent. Il a été introduit dans les années 1980 par l’écologue américain Thomas Lovejoy, avant d’être reconnu officiellement sur la scène internationale en 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro à travers la « Convention sur la diversité biologique ».

Le mot « biodiversité », contraction de « biologique » et « diversité », englobe toute la richesse du vivant sur Terre. Aujourd’hui, on estime qu’il existe entre 10 et 100 millions d’espèces mais seulement environ 1,4 millions d’entre elles sont scientifiquement connues¹. Autrement dit, la majorité reste encore inconnue ce qui souligne à la fois l’immensité de la biodiversité et l’étendue de notre méconnaissance.

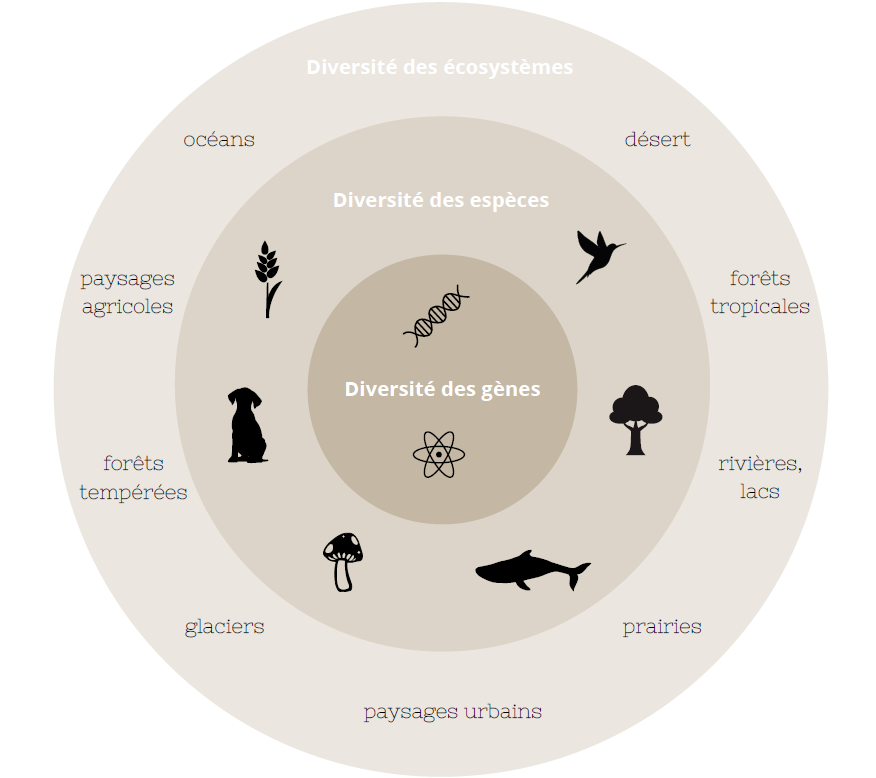

Ce concept, tel que défini à l’article 2 de la Convention sur la Diversité Biologique, s’exprime à différentes échelles, étroitement liées et profondément interdépendantes :

🌊La diversité des milieux de vie (« diversité des écosystèmes ») : des océans aux forêts, des prairies aux milieux urbains, jusqu’aux micro-habitats comme une mare de jardin ou même l’intérieur d’une cellule, où vivent des micro-organismes parfois invisibles à l’œil nu.

🦋 La diversité des espèces (« diversité spécifique ») : désignant la variété des espèces vivant dans un écosystème. Celles-ci interagissent entre elles par la prédation, la coopération ou la compétition, contribuant ainsi à l’équilibre du milieu.

🧬La variabilité entre les individus d’une même espèce (« diversité génétique ») : la richesse génétique permet aux espèces de s’adapter aux changements de leur environnement et de survivre à long terme.

Cette diversité du vivant n’est pas seulement fascinante à observer : elle remplit aussi des fonctions essentielles. Ce tissu complexe œuvre silencieusement à fournir des services vitaux, indispensables au bon fonctionnement de la planète et à la qualité de vie humaine. Ce sont les « services écosystémiques ».

Principaux bénéfices apportés par les services écosystémiques :

3. Une richesse en danger : quels sont les enjeux associés à la biodiversité ?

Bien que les extinctions aient toujours fait partie de l’histoire de la Terre, le rythme actuel est 100 à 1000 fois plus rapide que la normale². En effet, les experts de l’IPBES (Plateforme Intergouvernementale scientifique et politique sur la Biodiversité et les Services Ecosystémiques) affirment que nous sommes en train de vivre une sixième extinction de masse largement causée par les activités humaines : actuellement 75 % des écosystèmes terrestres et 40 % des milieux marins sont gravement dégradés, tandis qu’un million d’espèces sont menacées d’extinction.

Cinq facteurs majeurs sont alors identifiés comme responsables de cette dégradation³ :

💥Le réchauffement climatique, déséquilibrant les écosystèmes : déplacement des espèces, acidification des océans, disparition progressive de certaines zones humides etc.

💥La transformation des milieux naturels (urbanisation, agriculture intensive, barrages, etc.) entraînant la fragmentation des écosystèmes, perturbant ainsi les cycles de vie des espèces.

💥La surexploitation des ressources (pêche, chasse, déforestation, agriculture) compromettant la régénération des milieux naturels.

💥Les pollutions – atmosphérique, aquatique, des sols, lumineuse et sonore – contaminant gravement les organismes vivants.

💥Les espèces exotiques envahissantes, menaçant les équilibres écologiques.

Toutes les entreprises, quel que soit leur secteur ou leur taille, jouent un rôle crucial dans l’érosion de la biodiversité en raison de leurs impacts significatifs sur le vivant.

Voici quelques exemples concrets :

🌽 Agroalimentaire : la déforestation due aux monocultures (soja, palme) détruit les habitats de nombreuses espèces.

💻Technologies : l’extraction de métaux (lithium, or) dégrade les milieux et pollue les sols.

👔 Textile : l’utilisation de pesticides et le rejet de microplastiques dans les océans perturbent les écosystèmes marins.

🏡 Immobilier : l’artificialisation des sols fragilise la stabilité des espèces et accroît les risques d’inondation et de crues.

🏖️ Tourisme : les paysages, plages, récifs etc. subissent une forte pression humaine due à l’activité touristique.

Par ailleurs, les entreprises s’exposent à des risques croissants :

⚠️Des risques économiques, notamment pour celles ayant recours à des ressources naturelles importantes, dont la raréfaction pourrait fragiliser leurs modèles de production.

⚠️ Des risques éthiques et systémiques, car en contribuant à la perte de la biodiversité, les entreprises participent à une crise globale qui menace à la fois la stabilité écologique, la santé humaine, et la résilience des économies.

⚠️ Des risques réputationnels, qui augmentent à mesure que les consommateurs et les parties prenantes exigent des engagements clairs en faveur de la nature.

4. Une législation croissante en faveur de sa protection

Depuis le début du XXe siècle et face à l’accélération de l’érosion de la biodiversité, les États, les institutions, les entreprises et la société civile ont progressivement pris conscience de la nécessité d’agir collectivement pour enrayer ce phénomène. Cette mobilisation s’est traduite par l’adoption de nombreux textes fondateurs, stratégies et mécanismes d’engagement qui ont évolués dans le temps, donnant lieu à la mise en place d’un ou plusieurs cadres d’action à différentes échelles, tant au niveau international, européen que national.

Adoptée en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio, la « Convention sur la Diversité Biologique », ratifiée par 196 pays, constitue l’un des piliers fondamentaux de la coopération internationale en matière de conservation du vivant. Elle définit une orientation commune pour protéger la biodiversité, utiliser durablement les ressources naturelles et partager équitablement les avantages issus de leur exploitation.

En 2010, pour décliner cette convention en objectifs, les Parties à la Convention ont adopté « Les 20 objectifs d’Aichi », dans le premier « Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 », déclinés en cinq grands axes : s’attaquer aux causes sous-jacentes de la perte de biodiversité en intégrant ces problèmes aux préoccupations des gouvernements, réduire les pressions directes exercées sur la biodiversité, améliorer l’état de la biodiversité en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique, accroître les avantages pour tous de la biodiversité et renforcer la mise en œuvre grâce à la planification participative.

Face au constat d’une mise en œuvre inégale et de résultats globalement insuffisants, une nouvelle feuille de route mondiale a été adoptée en 2022 lors de la COP15 à Kunming-Montréal. Ce cadre d’action renouvelé constitue une étape décisive avec pour objectifs phares de protéger 30 % des terres et des océans d’ici 2030, de réduire de 50 % les pertes de nutriments et les pesticides, de moitié le gaspillage alimentaire et surtout de renforcer les exigences en matière d’engagement des entreprises, désormais appelées à intégrer les enjeux liés à la nature dans leurs stratégies.

Parallèlement, l’Union européenne s’est également emparée du sujet en définissant en 2011 une « Stratégie pour protéger et améliorer l’état de la biodiversité en Europe », avec pour objectif majeur d’enrayer la perte de biodiversité à l’horizon 2020.

Les progrès réalisés s’étant une nouvelle fois révélés insuffisants, une version améliorée de la stratégie, plus ambitieuse, a été définie pour la décennie 2020-2030. Elle vise à restaurer la nature en Europe, réduire de moitié l’usage des pesticides, développer les infrastructures vertes et renforcer les aires protégées.

♦ 1976

En France, la politique de protection de la biodiversité s’est progressivement consolidée depuis la loi fondatrice de 1976, qui a posé les bases du droit de l’environnement. Cette première étape a marqué une prise de conscience écologique et a introduit les premiers outils juridiques de protection de la nature.

♦ Années 2000

La décennie 2000 marque un renforcement des engagements environnementaux de la France sur la scène internationale. En 2004, l’adoption de la « Charte de l’environnement » et le lancement de la première « Stratégie Nationale pour la Biodiversité » (SNB) confirment cette dynamique. Dans cette continuité, les « Grenelle de l’Environnement » donnent lieu aux lois « Grenelle 1 » (2009) et « Grenelle 2 » (2010), qui instaurent un cadre d’action plus opérationnel. Elles permettent une meilleure intégration des enjeux de biodiversité dans les politiques publiques et sectorielles, à travers des dispositifs tels que la trame verte et bleue, la réduction des produits phytosanitaires et des mesures de conservation ciblées.

*La Trame verte et bleue est un concept d’aménagement du territoire visant à préserver la biodiversité en reconnectant les milieux naturels terrestres et aquatiques, afin de permettre aux espèces de circuler, se nourrir, se reproduire et se réfugier.

♦ 2011

En 2011, la SNB a été renouvelée pour la période 2011-2020 afin d’impliquer l’ensemble des secteurs et territoires, y compris l’outre-mer, dans la protection, la restauration et la valorisation de la biodiversité, en lien avec les objectifs internationaux, notamment les objectifs d’Aichi.

♦ 2016

En 2016, la « Loi pour la reconquête de la Biodiversité, de la Nature et des Paysages » a modernisé et complété le dispositif en vigueur, en introduisant notamment la reconnaissance du « préjudice écologique », la séquence « ERC » (éviter, réduire, compenser) dans les projets d’aménagement, et en créant de nouvelles instances comme l’Agence Française pour la Biodiversité.

♦ 2018

Pour accélérer la mise en œuvre de cette stratégie, un « Plan biodiversité »* a été lancé en 2018. Structuré autour de 6 grandes priorités, il vise à intensifier l’action publique en matière de préservation et de restauration de la biodiversité : mobilisation des territoires, transformation des modèles économiques, protection des milieux naturels, action internationale, sensibilisation, et amélioration des politiques.

*Pour en savoir plus sur le Plan Biodiversité de 2018, vous pouvez consulter la présentation du Ministre de la Transition écologique et solidaire à ce lien : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/2018.07.04_DP_Presentation_PlanBiodiversite.pdf

♦ 2021

Révisée en 2021 pour être finalisée en 2023, la troisième Stratégie Nationale pour la Biodiversité s’aligne désormais pleinement sur les « Objectifs du Développement Durable » (ODD) et le cadre mondial de Kunming-Montréal. Issue d’une large concertation, elle encourage notamment les entreprises à intégrer la biodiversité dans leurs modèles économiques, dans une logique de transition écologique globale.

5. L'intégration de la biodiversité dans une stratégie RSE : leviers d'action et bénéfices

La prise de conscience est en marche, mais pour être à la hauteur des enjeux, elle doit s’accompagner d’actions concrètes et de stratégies intégrant pleinement la biodiversité comme un enjeu central, au même titre que le climat.

-

Pour ce faire, les entreprises ont la possibilité de s’appuyer sur des normes existantes pour structurer leur démarche, identifier leurs enjeux et risques et déterminer les informations à communiquer :

-

➯ Le standard TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures).

-

➯ Le référentiel VSME (Voluntary Sustainability Measurement and Evaluation).

- ➯ La norme ESRS E4 « Biodiversité et écosystèmes » de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) => seule exigence réglementaire obligatoire pour les entreprises qui y sont soumises.

-

Une fois la démarche établie, les actions en faveur de la biodiversité peuvent prendre diverses formes, comme par exemples :

- ➯ Réaliser un inventaire des espèces et des zones sensibles sur site.

- ➯ Intégrer la biodiversité dans les politiques internes via une charte d’engagement.

- ➯ S'engager dans une démarche de labélisation ou de certification pour valoriser les démarches.

- ➯ Sensibiliser et former les collaborateurs.

- ➯ Renaturer les espaces (toitures, parkings perméables, etc.) pour gérer les eaux de pluies, limiter la chaleur et créer des habitats favorables à la faune.

- ➯ Adopter une gestion écologique des espaces verts (moins de tontes, zéro pesticide, flore locale, éco-pâturage…).

- Enfin, il convient également de souligner que s'engager dans une stratégie favorable à la biodiversité offre des opportunités pour les entreprises :

- Anticipation d'un cadre réglementaire de plus en plus contraignant.

- Transformation du modèle d'affaires pour s'aligner avec les objectifs de préservation de la biodiversité et renforcer la résilience de l'entreprise.

- Accès à de nouveaux marchés et financements « verts ».

- Conception de nouveaux produits/services innovants inspirés de la nature (comme le « biomimétisme » ou les « Solutions fondées sur la nature »).

6. Vous avez les clés : à vous de jouer !

Contrairement au climat, les signaux d’alerte de la dégradation de la biodiversité sont souvent peu visibles et tangibles. La nature semble encore omniprésente, ce qui entretient l’illusion d’une stabilité. Pourtant, cette apparente abondance dissimule une dégradation rapide, silencieuse et profonde du vivant.

Pour les entreprises, il ne s’agit plus de se préparer à un risque lointain, mais de réagir à une urgence bien réelle avec responsabilité et clairvoyance.

MF Advising vous accompagne dans cette transition à travers un large éventail de solutions : élaboration et mise en œuvre de votre stratégie biodiversité, cartographie de vos impacts et dépendances, sensibilisation des collaborateurs et rédaction de politique interne, accompagnement à la labélisation … car la Biodiversité n’attend pas ! 🌱

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… »

¹Etude « How many species are there on Earth and in the ocean? » par PLoS Biology (2011).

²Rapport « Planète Vivante » de l’ONG WWF (2018).

³Rapport « Urgence pour la nature et l’humain ! Résumé à l’intention des décideurs du rapport sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques de l’IPBES » (2019).

Nos derniers dossiers d'experts

Les Régions jouent un rôle central dans l’accompagnement des entreprises. Leur proximité avec le tissu économique local leur permet de proposer des dispositifs pragmatiques, orientés résultats, et adaptés aux réalités des secteurs.

Un guide structuré pour comprendre le handicap, identifier les besoins, mettre en place des démarches inclusives et valoriser l’intégration en entreprise.

L’intégration de la RSE dans la stratégie d’entreprise conduit à repenser en profondeur la place de l’humain. Souvent relégués au second plan face aux enjeux environnementaux, la dimension sociale constitue pourtant un levier central de transformation durable et de performance globale pour les organisations.

Après avoir présenté dans un premier article les enjeux, le contexte réglementaire et les opportunités offertes par la norme VSME (Voluntary Standard for non-listed SMEs), nous vous proposons un décryptage de son contenu, ainsi qu’un premier retour d’expérience, notamment sur les outils numériques accompagnant le dispositif.

La norme VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs), publiée par l’EFRAG en décembre 2024, a été pensée comme un cadre de reporting volontaire à destination des TPE, PME et ETI non cotées, souvent exclues du champ réglementaire mais exposées à des attentes croissantes en matière de durabilité.

Face aux défis du numérique, une solution se dessine le « Numérique Responsable » ou « Green IT » en anglais. Ce concept introduit en 2014, regroupe un ensemble de pratiques visant à favoriser une utilisation plus réfléchie des technologies dans le but de réduire leur empreinte à la fois sociale et environnementale.

Il y a quelques années, l’Europe nous promettait un avenir durable et responsable, porté par le Green Deal, cette ambition historique visant à faire de l’UE le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050. Nous étions au bord d’une révolution : des engagements clairs, des règles exigeantes, des entreprises transformées en acteurs de la transition.

Obtenir un label RSE ne relève pas d’une obligation légale, mais il constitue un outil stratégique pour les entreprises souhaitant formaliser et crédibiliser leur engagement. Mais alors quels bénéfices en retirer ?

L’achat responsable s’entend donc comme une démarche intégrant des critères éthiques, environnementaux, sociaux et économiques dans les décisions d’achat. Ce concept repose sur une approche systémique qui va au-delà du prix et de la qualité pour prendre en compte les impacts de la chaîne d’approvisionnement sur la Société et l’environnement.

La RSE s’appuie sur les trois piliers du développement durable : économique, social, et environnemental. Ces trois piliers se traduisent par des actions concrètes qui permettent non seulement de réduire les impacts négatifs de l’activité, mais aussi de générer de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes…

La CS3D impose aux grandes entreprises européennes et non-européennes opérant dans l’UE de prendre des mesures proactives pour identifier, prévenir et atténuer les risques en matière de droits humains et d’environnement tout au long de leur chaîne de valeur. Ces nouvelles règles s’appliqueront…

La directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) impose de nouvelles obligations de transparence aux entreprises en matière de durabilité. Si elle peut sembler être un casse-tête réglementaire, elle représente aussi une opportunité de transformation profonde …